Арсанукаева Малика Султановна: Отбывание воинской повинности горцами Северного Кавказа (вторая половина XIX —начало XX вв.)

Завершение военных действий на Северном Кавказе в середине XIX в. (1864 год) ознаменовало собой окончательное вхождение региона в состав Российской империи. Оно сопровождалось введением новых налогов, податей и повинностей, призванных обеспечить нужды местной администрации и проведение многочисленныхреформ в крае.

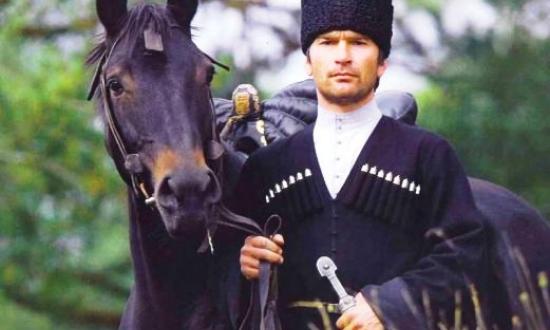

Российское правительство, кавказская и местная администрации, планируя очередныепреобразования, осознавали важность проявления гибкости и осторожности в отношениях с горцами,постепенности и продуманности реформ. Прежде всего это касалось горских районов, население которых оказало вооруженное сопротивлениероссийской армии в 20–60-х гг. XIX в. Особоговнимания требовало, в частности, решение вопросао привлечении кавказских горцев к отбыванию воинской повинности. Данная тема сталапредметом широкого обсуждения в высших правительственных кругах империи и в администрации Кавказского края. Дискуссиявызвала множество разногласий, которые объясняются целым рядом причин. Горцы исторически зарекомендовали себя как прекрасные воины и давно служили в российской армии. Многие из них участвовали в военных действиях 20–60-х гг. XIX в. на Северном Кавказе. Известно, что часть горцев, оказавших вооруженное сопротивление, в частности чеченцы и дагестанцы, после завершения военных действий на Северо-Восточном Кавказе в 1859 г. выразила желание служить в российской армии. Для правительства не использовать военный потенциал горцев представлялось неразумным. Кроме того, существовала вероятность выселения (мухаджирства) самой боеспособной части горцев-мусульман в сопредельные с Россией Турцию и Персию, пополнения ими армий этих стран. Примеров тому имелось немало. В итоге, 5 апреля 1864 г. Александром II утверждается положение Кавказского комитета о приеме на воинскую службу кавказских горцев. На данном этапе предусматривалась возможность военной службыгорцев только на добровольной основе.

Всеобщая воинская повинность в Российской империи вводится позже, Манифестом от 1 января 1874 г. Военная служба становится обязанностью всего мужского населения государства «без различия звания и состояний». Однако действие Устава о воинской повинности временно не распространялось на некоторых «инородцев» Закавказья и другие отдаленные местности. Для них планировалось издать дополнительные положения. Уставом закреплялось положение, в соответствии с которым предусматривалось создать в составе постоянного сухопутного войска частей из «инородцев» (п. «г» ст. 7).

В 1875 г. на запрос из военного ведомства кавказская администрация представила «предварительные соображения» о применении основных правил общеобязательной воинской повинности к населению Закавказья и «инородцам» Северного Кавказа. Император Александр IIпризнал, что для применения Устава о воинской повинности к населению Кавказа необходимо: 1) условия применения общеобязательной воинской повинности согласовать с местными особенностями; 2) «туземное» население края привлекать к службе в составе специальных «туземных» вооруженных сил, постоянных или временных, т. е. иррегулярных частях. В целях развития «военного образования» горцев, ихобучения военному искусству по европейскому образцу в каждую из постоянных «туземных» частей включать определенное число «чинов русского происхождения из регулярных войск…»; 3) все особенности применения правил о воинской повинности к каждому из кавказских племен основываются на раскладочной системе обложения и имеют временный характер; 4) подготовить почву к переходу отбывания горцами воинской повинности на общих основаниях; 5) правила несения обязательной военной службы распространить на все народности Кавказа без исключения.

Для разработки проекта Положения по приказу главнокомандующего Кавказской армией осенью 1876 г. в Тифлисе учреждается специальный комитет из должностных лиц самой кавказскойадминистрации, а также организуется работа частных комиссий в каждой из областей края. Перед членами комиссий ставилась задача «успокоения» горского населения в связи с введением воинской повинности и разъяснения общих вопросов предстоящей реформы. Однако последняя в XIX в. война с Турцией (1877–1878 гг.) вынудила кавказскую администрацию отложить на время решение данного вопроса.

Вскоре после завершения военных действий этот вопрос поднимается вновь. В январе 1880 г. в военное министерство поступает записка от наместника на Кавказе великого князя Михаила Николаевича, основные положения которой получили одобрение Александра II. И вновь из-за финансовых затруднений проект остался нереализованным. 27 января 1881 г. императором утверждается мнение Государственного совета об отмене «Положения о приеме на военную службу кавказских туземцев», введенного 5 апреля 1864 г..

В 1882 г., выполняя волю императора Александра III о настоятельной необходимости скорейшего привлечения туземного населения Кавказа к «правильному» отбыванию воинской повинности, генерал-адъютант князь А. М. Дондуков-Корсаков, новый командующий войсками Кавказского военного округа (1882–1890 гг.), создает областные и губернские комиссии по данному вопросу. Материалы работы комиссий были обобщены редакционной комиссией под председательством Н. Петрова (при участии полковников Е. Юрковского и С. Мылова).

Проект военной реформы на Кавказе, составленный комиссией и предложенный княземА. М. Дондуковым-Корсаковым для обсуждения в высших правительственных кругах империи, содержал следующие положения: 1) из туземцев Кавказского края комплектовать пешие и конные части и по истечении трех лет зачислять их в ополчение (милицию) до достижения 40-летнего возраста. В случае войны по мере надобности формировать новые туземные милиционные части посредством призыва людей, принадлежавших к милиции (ополчению), начиная с младших возрастов; 2) туземные части комплектовать христианами и мусульманами отдельно; причем из первых — преимущественно пехотные части, а из вторых — исключительно конные; 3) сформировать три пешие дружины и шесть с половиной конных полков, которым присвоить штаты и устройство, установленные для пластунских батальонов, конных полков Терского казачьего войска и Кубанского казачьего дивизиона; 4) для окончательного укомплектования всех частей привлечь к военной службе 6 632 человека, при ежегодном контингенте около 2 200 человек, что составило бы третью часть мужского населения края.

Единовременный денежный расход на содержание военных формирований во всем Кавказском крае исчислялся в 683 895 руб., а на постоянное содержание частей требовалось 1 451 496 руб. После осуществления проекта содержание туземных войск потребовало бы от военного министерства всего лишь около 400 000 руб. добавочного расхода. Остальные средства предполагалось возместить за счет налога, возлагаемого на горское население.

По указанию князя А. М. Дондукова-Корсакова18 ноября 1883 г. состоялось обсуждение проекта участниками особого совещания, проходившего под председательством начальника штаба Кавказского военного округа генерал-лейтенанта В. Н. Троцкого. В работе совещания приняли участие офицеры из горцев Северного Кавказа, известные своей службой в российской армии и преданностью правительству: генерал-майоры К. Анзоров (кабардинец) и А. Чермоев (чеченец), а также майор князь А. Гамзаев (кумык). На совещании обсуждались вопросы о применении к мусульманскому населению Терской области Устава воинской повинности и об организации частей из новобранцев горского населения.

Офицеры из горцев высказывались за распространение воинской повинности на горцев «без всяких временных изъятий из общего Устава». В противном случае, не исключались волнения среди горцев, дезертирство в частях, что в мирное время вызвало бы рост численности абреков, а в военное — превратило бы военные части с горским контингентом в «беспокойные» и негодные для службы формирования. Наиболее предпочтительной для горцев признавалась все же служба в милиции.

Всеподданнейшая записка князя А. М. Дондукова-Корсакова о правилах несения воинской повинности кавказскими горцами заслушивалась в Комитете Министров 24, 31 января и 7 февраля 1884 г.. Однако единого мнения по данному вопросу так и не было достигнуто. В итоге, просчитывая все возможные последствия, князь А. М. Дондуков-Корсаков предложил отсрочить фактическое введение воинской повинности среди населения Северного Кавказа и Дагестана. В действительности («натурою») ее отбывали только осетины, которые неоднократно показывали свою преданность правительству, и, являясь в большинстве своем христианами, вызывали большее доверие, чем горцы-мусульмане.

В 1886 г., как уже указывалось, составляются посемейные списки для привлечения населения Кавказа к отбыванию воинской повинности. В 1887 г. горское население Терской области, кроме осетин, привлекается к отбыванию воинской повинности в виде денежного налога, который получил название «налога взамен исполнения воинской повинности натурою». Нормативной базой для введения воинского налога для горцев послужил «Проект о налоге, установленном на Кавказе взамен исполнения воинской повинности натурою». В ст. 1 Проекта указывалось, что все «инородцы» облагаются временно, впредь до привлечения их к отбыванию воинской повинности «натурою» (ст. 1 высочайше утвержденного 28 мая 1886 г. мнения Государственного Совета),специальным денежным налогом.

«Инородцы» по платежу воинского налога делились на две категории: к первой из них принадлежали податные сельские обыватели, ко второй — остальные плательщики (ст. 2). Общая сумма налога, причитающаяся с податных сельских обывателей губернии, области или округа, определялась ежегодно местной Казенной палатой. Налог рассчитывался путем умножения подлежащих обложению дымов на средний по губернии, области или округу подымный оклад данного налога, утверждаемый в законодательном порядке. Полученная общая сумма распределялась между входящими в состав губернии, области или округа сельскими обществами пропорционально взимаемому с них среднему окладу земского сбора и числу дымов в каждом обществе, подлежащих обложению воинским налогом (ст. 4).

Раскладка воинского налога рассматривалась и утверждалась Советом главноначальствующего гражданской частью на Кавказе (ст. 5). Суммы воинского налога, установленные для каждого селения, вносились в общий окладной лист (ст. 6). Раскладка воинского налога на отдельных плательщиков предоставлялась сельскому сходу (ст. 7). Взнос воинского налога, причитающегося с сельских обществ, производился до 1 ноября. В противном случае устанавливалась пеня по 1 % в месяц . В сложных ситуациях податному обществу, отдельному плательщику воинского налога или его наследникам предоставлялось право ходатайствовать о сложении, отсрочке и рассрочке всего или части причитающейся суммы (ст. 17). Разрешение на отсрочку и рассрочку уплаты налога на срок не более пяти лет, а равно и на сложение сумм не свыше 500 руб. с каждого общества или 50 руб. с каждого плательщика могло быть предоставлено только главноначальствующимгражданской частью на Кавказе. В большем размере льготы устанавливались только с разрешения Министерства финансов (ст. 18). Допускался возврат суммы, превысившей установленную норму. Недоимки, неправильно вычисленные или «безнадежные» к взысканию, слагались со счетов распоряжениями казенных палат.

Тема введения всеобщей воинской повинности, как указывалось, обсуждалась в различных политических кругах дореволюционной России. Среди государственных деятелей, придерживавшихся мнения о необходимости распространения обязанности по отбыванию обязательной (личной) повинности на всех подданных национальных окраин, следует упомянуть графа Н. П. Игнатьева, бывшего министра внутренних дел (1881 —1882 гг.). Обосновывая свою позицию по данному вопросу, он указывал на то, «что кавказское население было от века самым воинственным в мире» и совершенно недавно «состояло поголовно из бойцов». По мнению автора, «надобности в продолжительной подготовке селянина для обращения его в надежного солдата…» не существовало. Отмечалось, что если «азиатский подданный… не может ни платить, ни управляться наравне с европейскими», то нести личную воинскую повинность он в состоянии. Единственно, о чем следовало позаботиться, то это определить «способы призыва на службу» и ее прохождения. Предполагалось, что совместная служба русских и горцев укрепит «связь покоренного народа с владычествующим прочнее всяких политических мер».

Горские полки, которые могли бы служить основой для сбора «воинственного населения», граф Н. П. Игнатьев предлагал держать в мирное время из расчета «одного человека на десять призываемых к оружию в военное время». Всего 1500 человек, с тем чтобы с переходом на военное положение в каждой сотне формировать из горцев по 10 сотен, а в полусотне – пятисотенный полк. Однако его предложения остались без внимания.

В результате вопрос о введении воинской повинности на Кавказе в 70—90-х гг. XIX в. так и не был решен. Сама его постановка без необходимых разъяснений вызвала негативные последствия. Публицист Я. Абрамов пишет о том беспокойстве, которое вызвало у горцев известие о готовящейся военной реформе. Однако никто не разъяснил им важность реформы, цели правительства, условия отбывания повинности горцами (в «ненавистной пехоте» или предпочитаемой легкой кавалерии), что имело для них большое значение. Горцев пугала не военная служба как таковая, а собственно солдатская служба с ее муштровкой и дисциплиной, казарменной жизнью, трудностью исполнения религиозных обрядов. Все это породило массу недоразумений, ненужных и небезопасных толков, а самое главное, как указывалось, усиливало недоверие к власти и вызывало еще большее желание переселиться в Турцию. В 1886 г. произошли волнения в Чечне, на подавление которых были брошены значительные военные силы. Во многом то, как оперативно и жестко оно подавлялось, объясняется опасением, что волнения могли перекинуться на соседние горские округа.

К концу XIX в., пишет Г. Н. Казбек, воинская повинность существовала в Терской области в трех видах: «а) казачество; б) натуральная повинность для нетуземцев и в) денежная повинность взамен натуральной для мусульман и вообще туземцев, за исключением Осетии». Воинский налог, рассчитанный из количества земли, предоставленной горцам во владение, без учета ее количества и качества, стал очередным бременем для беднейшей части горского населения. В отчете за восемь лет управления Кавказом генерал-адъютант граф И. И. Воронцов-Дашков писал, что «действительным средством насаждения среди мусульман русской государственности и русского мировоззрения» он считает «привлечение горцев и татар к отбыванию воинской повинности». И в этой связи просил о снятии ограничений для всех «инородцев», желающих поступить на военную службу.

В начале XX в. вопрос о введении воинской повинности для всех «инородцев» продолжал активно дискутироваться. Так, газета «Терские ведомости» от 11 ноября 1910 г. поместила статью, в которой предлагалось пересмотреть действующее законодательство и предусмотреть «постепенное распространение воинской повинности на некоторые инородческие племена». Для остальных «ввести особый военный налог».

Следует отметить, что горцы, в большом количестве переселявшиеся в соседние исламские государства (Турцию, Персию и др.) вплоть до революционных событий 1917 г., также несли воинскую повинность. Так, русский консул в Трапезунде в донесении от 27 января 1901 г. писал, что кавказские эмигранты, живущие в Турции, отбывают воинскую повинность на общих основаниях.

Таким образом, оценивая действия российского правительства и его кавказской администрации по введению воинской повинности на Кавказе можно отметить, что, как и вся политика, проводимая в этом сложном регионе, они отличались непоследовательностью, непродуманностью и поспешностью. В этой связи еще в 1884 г. Я. Абрамов писал, что русская политика на Кавказе, как и в Западной и Средней Азии, представляла собой пробный камень, на котором народы этих окраин знакомятся с русской политикой вообще, и печальные ее результаты не в состоянии загладить никакие военные успехи.

Введение воинской повинности на Северном Кавказе неоднозначные последствия. В тех районах, где горцам пришлось платить воинский налог, эта мера способствовала еще большему ихобеднению и разорению, росту нарастанию напряженности в отношениях с местной властью и недоверия к российскому правительству в целом. В тоже время военная реформа, несмотря на ее незавершенность, внесла определенный порядок вспособы и условия несения горцами военной службы. Она обеспечила активное участие горских полков в войнах России конца XIX — начала XXвв., включая русско-японскую (1904—1905 гг.), и, в особенности, первую мировую (1914—1918 гг.).

Арсанукаева Малика Султановна,

доктор юридических, кандидат экономических наук,

профессор Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России),

доцент.

Почтовый адрес : 141018, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский просп., д. 47, корп. 3, кв. 56

Адрес эл. почты : [email protected]

Share this content:

Yorum gönder